La sua mano era piccola, le mie di più, correggeva il prendere e il tenere, raccontava calma il pericolo. Stava attenta. Ero su una sedia per arrivare alla stufa, mi lasciava apparentemente fare. In realtà soddisfaceva una curiosità sapendo che presto mi sarei stancato e sarei tornato ai miei giochi poco lontani. La vita d’inverno avveniva in cucina, tra vapori e profumi di cibi forti, giocattoli sul pavimento, libri e quaderni sulla tavola. Mia nonna aveva ironia e pazienza, accettava dal nipote discorsi sconclusionati, canzoni allegre, silenzi e caparbietà. E siccome lei cucinava spesso, accettava anche le curiosità e la voglia di provare. Se sto volentieri in cucina credo dipenda da quel suo rendere piacevoli e poco costrittive le cose, ma anche dalla magia del soffiare sui mestoli di legno a cui accostare le labbra per assaggiare. Credo dipenda dai sapori intensi e dal ruvido profumo delle tradizioni che soffriggevano e si consumavano in interminabili cotture, dal senso di casa che tutto questo generava come anticipo dello stare assieme a tavola.

Il gusto del cibo e del farne per altri e per sé, senza volerlo e per naturale affetto, questo mi è stato insegnato, con una libertà inusitata, ovvero quella del poter avere il poco e il molto, senza altra regola che non sia il piacere. Penso a come è nata una piccola attenzione alle dosi dopo molti intrugli sperimentati assieme, al senso dell’accordo tra il mio gusto e quelli che avrebbero condiviso. Ci è voluto molto tempo e doveva avere uno stomaco d’acciaio, mia nonna. Forse le guerre e le difficoltà l’avevano temprata, o era quel bene immenso di cui mi avvolgeva che la faceva pazientemente provare le cose che mettevo assieme. Quello che ho appreso è nato lì, con quelle mani che guidavano e dicevano che bisogna girare in senso orario la polenta, restando attenti agli spruzzi (i sbiansi) e tenendo fermo il caliero; il paiolo inadatto ormai ai nostri piatti fuochi, ma incomparabile per fare di una farina grossolana, dopo 50 minuti, una crema morbida. E penso all’uso dei pochi strumenti che erano nel cassetto e facevano tutto senza ausilio di macchine: anche oggi quando adopero la mezzaluna è con quel movimento strano che ho imparato allora, fatto di squilibri e forza, con il ritmo che bisogna trovare per non stancarsi e fare di un insieme di verdure riottose, un battuto.

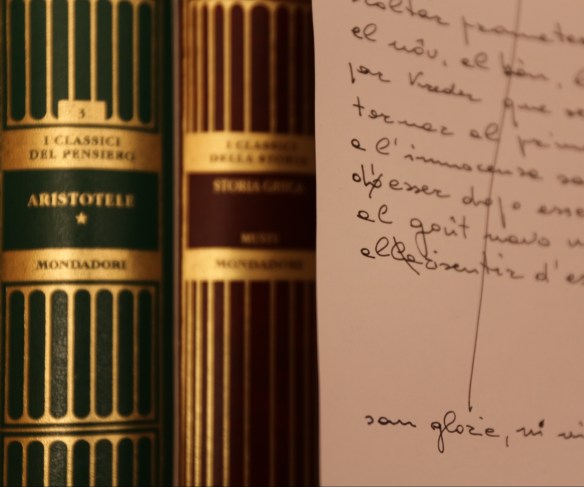

Erano cose semplici e dense, che spesso avevano una naturale prossimità di produzione, destinate a essere consumate presto, fatte con misura ampia e semplicità, per saziare e aiutare a crescere. Non c’era la pornografia del cibo, il mostrare senza fare, l’esaurirsi nel vedere, esisteva una connessione profonda tra bisogno e soddisfazione, tra desiderio e stagione, per cui l’eccezionale restava tale, perché era parte di una cultura antichissima dove qualcosa avveniva solo in alcuni momenti dell’anno. Di tutto questo veniva dato insegnamento a chi c’era, ed io che ero maschio tra le donne, imparavo il poco necessario a sopravvivere quando sarei stato autosufficiente. La mezzaluna insegnava l’autosufficienza quanto il coltello affilato con cui prima tagliare la cipolla. Insegnava una misura che magari ora non conta nulla, ma che, per chi l’ha avuta, ha fornito un senso di famiglia al cibo, al farne a volte per altri, al chiedersi se basta o meno. La mezzaluna mi ha dato certezze, le spezie e il sale mi hanno regalato il dubbio. E così lo zucchero. Ma tutto aveva, e ha, una forza che nessuna rappresentazione riuscirà a dare ovvero quella del dono di chi cucina ed è la rappresentazione del condividere, ovvero dello sperperato amore. L’unica forma che conosco del sentire.

p.s. lascio la ricetta di un biscotto invernale che ancora faccio e che continua a piacermi. Ruvido il giusto e sincero di gusto.

Zaeti

250 gr. di fioretto di mais

250 gr. di farina 00

150gr.di burro sciolto a bagnomaria

200 gr. di zucchero

2 uova

100 gr. di uvetta

50 gr. di pinoli o mandorle a pezzetti (meglio i pinoli)

latte per ammollare l’uvetta.

1 bustina di lievito

un pizzico di sale

Si monta lo zucchero con le uova e si aggiunge alle farine continuando a mescolare, il pizzico di sale, poi il burro e i pinoli e l’uvetta. Infine il lievito. La pasta dovrebbe essere abbastanza consistente, si regola la morbidezza con il latte che ha ammollato l’uvetta.

Si mettono su una carta da forno, la dose è un cucchiaio per biscotto. Si inforna a mezza altezza in forno a 160° per 20 minuti. Se il forno scalda solo da sotto, si girano dopo 15 minuti.

Spolverare con zucchero a velo.