Stava guardando quella stella luminosa appiccicata a un portafiori di metallo. Quanto kitsch sono le menti, pensò, e quanto il kitsch riflette un bisogno insoddisfatto, un ricordo mal digerito, un’assenza. Quella stella chissà cosa rappresentava nella testa di chi aveva fatto la fatica di metterla su un balcone e di accenderla. Lanciava un messaggio, ma era una richiesta di aiuto o un affermare qualcosa? Magari era solo il ripetersi di un indefinito bisogno, un’assenza per l’appunto. Natale era diventata la festa dell’assenza che chiedeva di essere presente prima a qualcuno e poi a qualcosa. E non era forse uno dei tanti rapporti insoddisfatti con il bisogno d’amore che si manifestava? Quello che si sarebbe voluto e che si cercava, approssimando e approssimandosi e difficilmente si trovava esauriente e completo nel tempo.

Approssimarsi è una parola almeno bisenso, definisce un avvicinarsi a qualcosa e un cercare di essere aderenti al vero che si rappresenta. Come fosse facile, pensò, io li invidio i sicuri, quelli che sanno con precisione e non si pongono problemi d’ interpretazione. Hanno una visione chiara del mondo e di se stessi. Prima andavano in chiesa e mangiavano il panettone con la famiglia, adesso se hanno soldi, se ne fregano della pandemia, vanno in montagna o ai tropici e festeggiano in altro modo. In fondo la festa è solo l’atto del festeggiare, dello stare assieme con chi approssima il bisogno. Ma se ci sono troppi significati, loro, gli invidiati, li derubricano dalla testa. Inutili perdite di tempo per oziosi, li definiscono. E lì finisce.

Però qualcuno aveva fatto la fatica di mettere quella stella cometa, come ci fosse una direzione da indicare, un luogo. E il luogo non poteva essere che il cuore, ossia quello che chiamiamo cuore e che in realtà è un groppo di sensazioni, bisogni, desideri, sentimenti, relazioni che tutte ruotano sempre su qualcosa che è desiderato. Sentiva affine quel mettere fuori un segnale che dicesse: ci sono anch’io, con gli stessi dubbi, le stesse attese che hai tu, ma sono anche diverso. Ho un mio vissuto che non t’assomiglia. Ciascuno s’ approssima per suo conto, con sue motivazioni, eppure il luogo è lo stesso. Quella stella kitsch era più una traccia che una festa ed era meglio dei tanti alberi monocromi che si vedevano nelle case, esibiti tra tende aperte e luci calde. Alberi da vetrinisti in bianco, in rosso, in blu. Alberi tutti in verde non ne aveva visti, come pure il giallo e il viola o l’indaco erano banditi; il colore è anch’esso bisogno ed espressione, indica una moda e un approccio, una visione di sé. Il rosso era diventato il colore delle feste, associato ad una eroticità che metteva il tempo libero assieme al lasciarsi andare. Il cibo, il bere e il sesso, i motori dell’uomo che complica poi le cose col ragionamento. Alberi rossi e mode di case sfolgoranti, ma non solo, perché altri sceglievano il bianco come ci fosse un bisogno di quiete, altri ancora il blu, con la necessità di apparire formali e a posto, in ordine con se stessi e il mondo. I decori come stato d’animo e bisogno; meglio gli alberi di un tempo, fatti di fragilità e di palle colorate, di aggiunte progressive che si costruivano con l’apporto dei piccoli, insegnando a stare attenti. Pensava a tutti gli alberi della sua vita. Non che li ricordasse, ma il loro costruirsi, la liturgia dello scegliere, gli addobbi recuperati dal sonno annuale, il fare dove prima era stato spettatore, poi attore partecipe. E gli alberi erano mutati negli anni, mantenendo un loro angolo di centralità: erano il luogo del dono e della festa visibile, l’accordare il dentro e il fuori.

Quella stella era una traccia di qualcosa che si era svolto e voleva svolgersi. Ognuno aveva natali pieni di attese poi deluse, travolti da un conformismo di massa svuotato di senso che non fosse quello del rito e della festa. Prima c’era stata la religione, che pure di contenuti ne aveva, poi scortecciando i significati era emerso il bisogno di essere assieme, il dono che era un’attenzione aggiunta, poi disperdendosi i partecipanti ci si era stretti in un chiedersi, in un riflettere perché mancava qualcosa. Certo le cose si ripetono, ma se non c’è sostanza sotto, significa che prevale l’assenza. E l’assenza si tampona col rumore, col frastuono, col portare la testa altrove. Quelli come lui che non credevano più, dovevano giustificare a se stessi il perché c’era una festa che comunque li riguardava. Forse per questo gli altri, quelli che invidiava un poco, se ne andavano altrove, coprivano tutto di altre sensualità, di leggerezze transitorie che facessero doppiare le domande come fossero uno scoglio periglioso da tenere alla larga.

Camminava in mezzo alle luminarie della città più vuota del solito per i divieti mal rispettati. Oggi le amministrazioni fanno sfoggio di luce, pensava che non badavano a spese perché ci doveva essere una festa visibile e comune, anche nelle strade deserte e di notte. Un tempo c’erano i pranzi dei poveri, adesso erano rimasti i poveri. Pensava al fastidio che suscitavano nei benpensanti quelli che chiedono l’elemosina, il giudizio che radiografava l’abito, il modo di chiedere, la presenza o meno di un telefonino. Come se chiedere la carità fosse una professione e non una condizione. Ieri l’aveva fermato un uomo, aveva forse meno di 50 anni, vestito con cura, ma troppo leggero per il freddo, all’inizio l’aveva ascoltato preparandosi a un rifiuto. Quest’uomo gli aveva detto di essere un medico che veniva da Aleppo e che aveva perso tutto. Che la moglie era morta durante l’assedio. Mentre gli stava dando delle monete, pensava che cambiare condizione di vita è un dolore che si aggiunge, che la speranza di una fuga poi si risolve in una delusione. Diamo per scontata la solidarietà quando si è nel bisogno, pensava, è così che si chiede l’attenzione a chi ci è amico. Ma tutto si chiude in una cerchia, quelli che sono dentro hanno diritto a un sentimento, gli altri sono fuori e si eliminano attraverso il giudizio. La pandemia e il suo allontanare i corpi aveva fatto il resto. Anche a Natale. Anzi di più a Natale perché si aggiungevano contraddizioni e bisognava invece che tutto apparisse bello e lucente. Per questo ci sono sindaci che fanno ordinanze contro chi chiede l’elemosina e profughi respinti nel gelo con i cannoni ad acqua alle frontiere. Ci sono naufraghi senza porti sicuri e persone che s’ammassano sulle rive in attesa di un natale altrove. Danno fastidio i poveri, i profughi, ma a cosa? Alla religione? Al senso di una festa?

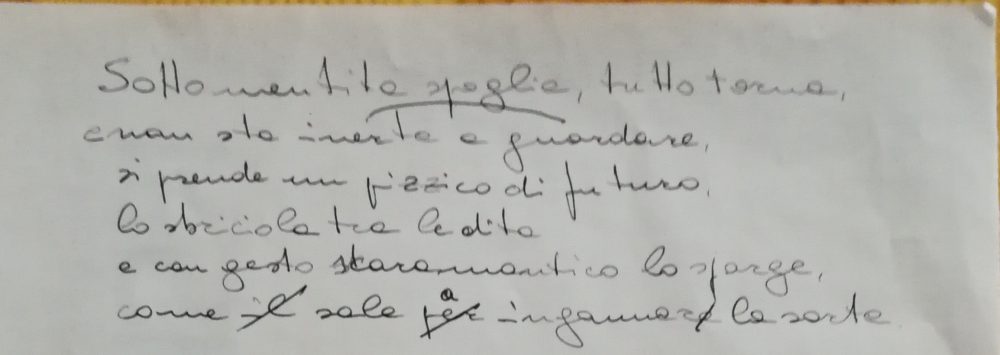

Quella stella cometa che aveva visto sul balcone indicava una semplicità, c’era il bisogno di approssimarsi, anche nella parte negativa, riconoscersi e dirsi se davvero ci si piaceva. Questo era un bisogno che forse la festa poteva racchiudere, perché la festa era tale se apriva, se tirava una linea da cui ripartire. Se almeno la festa diventava un porto sicuro da cui ricominciare la vita. Fatti nascere di nuovo.