Nessuno nasce libero. Sin dall’inizio qualcuno si preoccupa di mettere orari, regole, paletti alla tua vita. Costruiscono per te un ordinato vivere che è sapere cosa accadrà in ogni parte del giorno, ogni settimana, ogni anno, ogni età.

Nessuno nasce libero. Il bisogno d’essere accuditi, protetti, amati, coincide col taglio del cordone ombelicale, con lo sforzo del primo respiro, con il pianto che ne segue, con il primo freddo, con il primo sogno che s’alimenta nel mondo senza protezione.

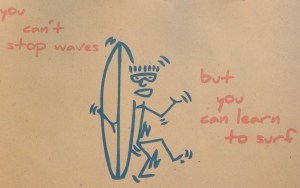

Nessuno nasce libero e la libertà è una conquista anzitutto personale. Cosicchè ognuno disegna la sua libertà e i limiti della sua prigione e non smette mai di farlo perchè la libertà è fatica prima che piacere.

Esistono tante libertà, alcune sono così importanti da essere condivise. Senza la libertà di parola non si potrebbero, volendo, comunicare i propri pensieri, il sentire, la propria tristezza, la percezione della bellezza. Già in famiglia non è bello tutto quello che pare tale e non si può dire tutto quello che vorremmo. Ci sono stati, aree del mondo, religioni, regimi, società in cui si può sentire solo ciò che è permesso, si deve essenzialmente tacere oppure dire ciò che non dice nulla. Qui nasce il primo confronto tra la libertà personale e ciò che la impedisce, ovvero la libertà di essere ciò che si è e si potrebbe essere. Nasce un legame tra libertà individuale e collettiva perchè l’una non può essere senza l’altra. Eppure questa libertà di eprimere ciò che si è, non viene insegnata, così che conquistarla è una consapevolezza individuale, un confronto tra essere e dover essere che dura una vita. Ma se posso ora pormi tutti questi pensieri banali sulla libertà, se posso misurarmi con me stesso per trovare i miei soddisfacenti limiti senza invadere quelli altrui, è perché la mia libertà in divenire, limitata, faticosa e preziosa è stata fatta crescere da molti che prima di me si sono posti il tema, che hanno sviluppato una sufficiente intolleranza all’assenza di libertà, al sentirsi ingiustamente oppressi, tanto da ribellarsi insieme ad altri e ottenere spazi nuovi per tutti. Hanno superato la solitudine della libertà, tanto da renderla un problema di crescita collettiva. Le mie piccole, grandissime, libertà, la possibilità di dire di no, è dipesa in misura essenziale dalla loro ribellione.

Capisco che tutto questo oggi è lontano, che riflettere sulla libertà sembra un esercizio ozioso. In fondo ciascuno, ogni giorno, registra sconfitte e vittorie in questo campo che sembrano appartenere solo alla sua vita. Capisco anche che fatti e parole, un tempo importanti perché legati a eventi terribili, a ingiurie, sopraffazioni e conseguenti atti di viltà e coraggio inenarrabili, siano oggi svuotati del loro significato. Le parole di Calamandrei, di Primo Levi, dei tanti condannati a morte sembrano letteratura, pensieri alti, poesia, ma prive di un riscontro effettuale, di una incidenza vera sulle vite odierne. In questo iato tra esperienza e storia della libertà contemporanea vedo e sento il baratro dell’indifferenza che si consuma attorno a noi sul tema della libertà come conquista. Sento che non si è attualizzato il valore che possediamo, che non si è trasformato in ragionato patrimonio collettivo ciò che ha coinvolto allora tante donne e uomini, ma che questa spinta ideale e vitale si è consumata come fosse inesauribile e data. L’educazione ha oscillato paurosamente tra vecchie e nuove coercizioni. Ci sono stati tentativi, sogni di pochi che hanno riproposto il tema della libertà per sé e per i figli, aggregazioni educative e sociali originali, ma l’economia e la società si sono incaricate di rimettere le cose a posto , nell’ordinato vivere che è conformismo prima che necessità. È vero, oggi ci si può muovere senza troppi limiti, c’è una libertà sessuale maggiore, si può dire molto purché qualcuno ascolti, ma il processo di affrancamento è ritornato ad essere solitario e personale. Irrigimentato dall’utile, confinato nel ruolo, nell’età, nella convenienza. Se faticosamente è proseguito un cammino collettivo, con nuove parole, nuove libertà, nuove costrizioni, esse non hanno conservato quella spinta dirompente che le aveva originate e oggi non è possibile misurare quanto questo cammino sia stato guidato da altri. Quanto le libertà siano state più un potente affare economico che arricchisce pochi più che una conquista collettiva di crescita. Perché la libertà ha come correlato la critica e non si può dire che questa si sia -e si stia- sufficientemente esercitando nei confronti della società liberale. Queĺla che di certo non è proseguita, al di là della retorica delle celebrazioni, è stata la riflessione sulla libertà e il legame che essa ha con l’educazione che mette assieme libertà personali e collettive. Si è pensato che essere e avere fossero coincidenti nella libertà e cosi la stessa parola, in conseguenza della crescente diseguaglianza economica, si è via via svuotata di significato rivendicativo tanto che ormai il 40% dei cittadini di questo paese è disponibile a ridurre la libertà personale in cambio di beni.

Le libertà personali da conquistare sono più o meno difficili se il contesto delle libertà collettive è carente e diseguale. E ancor più se esso include l’ingiustizia nel sentire comune. Portandoci verso la sola libertà individuale, facendola coincidere con l’avere è stato ristretto e chiuso il recinto della riflessione collettiva suĺla libertà. Chi ha è libero, tutti gli altri sono costretti in piccoli spazi personali, piu o meno come nelle società autoritarie dove la possibilità di essere liberi è oggetto d’acquisto.

Nessuno nasce libero, la libertà è una conquista personale, ma il suo esercizio è una consapevole conquista collettiva.