Sfolgora nel meriggio l’anello d’acque,

ferma il passo

e lo sguardo dimentica l’erba,

il canto delle rane,

persino il sinuoso ballo della serpe

non segue,

tutto scorda e resta vibrante di luce.

Segno di compassione

per noi dal sole,

l’anima ne è attratta e piccola:

la luce è misura e dimensione.

Ai vecchi lagrima il vedere del mondo

e gli affetti sono infinita passione e amore,

l’abbraccio che stringe è desiderio

d’un vivere bello che indefinitamente continui.

Nel pensiero difficile del mondo,

negli anfratti della paura di chi capisce

e conosce come s’aggiusta la vita,

il giorno consola in ciò che accanto si ama,

e lo sguardo cerca un segno che dica,

che parli dell’uomo e del buono,

e che da esso sgorghi futuro e speranza.

Sono anelli d’acque lucenti,

pozze in cui ferve la vita,

che gli animali di terra dissetano

mentre riluce a loro il mantello

di mille gocce d’infinito.

Archivi categoria: mantra in forma di parola

mantra per i giorni che sembrano inutili

Del sonno e dei sogni bisognerebbe essere degni,

non accampare stanchezza nel creare la vita.

Lasciare che il giusto invada il presente

perché le idee danno a noi dimensione

e ogni fare attorno s’assomma.

Togliere all’abulia l’atrocità del disamore

che consuma in silenzio i corpi e le menti.

Tra l’erba esausta dal troppo sole,

di che parla il nostro cuore,

a chi si rivolge,

mentre attorno tutto scivola e viene immolato,

nella postura d’una frana d’indifferenza.

Serve un nuovo equilibrio che raccolga desideri, principi, ideali,

dall’immensa discarica dei valori umani.

Ora prevale il cinismo e il piccolo interesse,

l’incapacità di affrontare la fatica di essere uomini,

dare consenso a ciò che umano

è ciò che di buono c’è nei cuori.

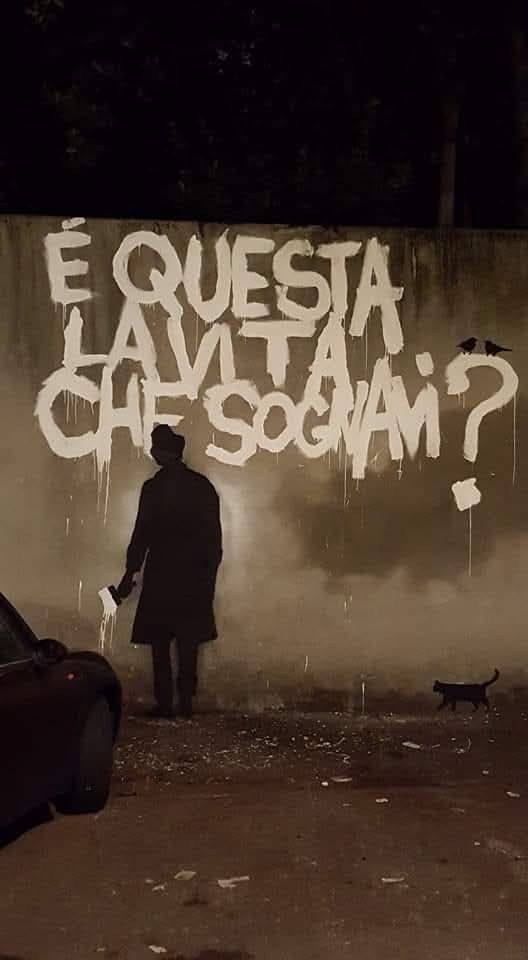

No, non era questa la vita che avremmo voluto.

1917 agosto

Il 17 agosto era il suo compleanno. 17 anni li aveva lasciati nel secolo precedente e 17 nel nuovo. Era abituato a fare conti, confrontare numeri, vedere i risultati. I numeri erano curiosi a volte, ma non tradivano, si sommavano, sottraevano, dividevano, ma alla fine restava un numero che rappresentava qualcosa di univoco. Un dare e un avere. Lui pensava che doveva ancora avere molto. Aveva persone che amava, due figli, una moglie, un lavoro, una vita da vivere assieme, quindi i conti erano aperti e i numeri dovevano tornare.

Quella notte ci fu il trasferimento che era stato comunicato in giornata. Poche parole in italiano ripetute dagli ufficiali, verso i sotto ufficiali, e poi giù, fino alle orecchie dei soldati. E le sue. Tra soldati parlavano in dialetto, il battaglione era stato costituito all’interno di due province vicine. C’erano anche altri che venivano da regioni diverse e parlavano altri dialetti, ma alla fine ci si capiva. Lui era abituato a capire lingue e dialetti differenti, parlava anche la lingua di quelli dell’altra parte dei reticolati, ma non serviva, non c’era molto da dirsi in prima linea, c’erano solo urli e sfottò. Ed erano meglio i secondi perché significavano quiete.

Venivano da un turno di riposo, dopo essere stati in prima linea dal 13 maggio al 23 luglio, sempre da quelle parti del Carso, ed erano stati dimezzati: 1806 uomini e 36 ufficiali morti. Poche centinaia di metri conquistati, erano passati da quota 224 a quota 247. Numeri che erano piccoli dossi e buche che lì si chiamano doline. Buche in cui si ammucchiavano vivi e morti, pietre e ordini, assalto e fortuna. Numeri. Si contavano muti, la sera, poi c’era la notte per pensare e la speranza che la sera dopo si potesse contare di nuovo.

Chissà a cosa pensava ricordando maggio, giugno e luglio. I visi si confondevano, le persone, i fatti, tutto si sovrapponeva nel rumore degli scoppi. La corsa dell’assalto, l’acquattarsi nella dolina: fare, sparare, correre e attendere la notte, non pensare, restare vivo.

Nei momenti di quiete ci si aggrappava a quelli certamente vivi, alla famiglia. Contava la famiglia e lui. Lui e la famiglia. Vivo.

Durante il riposo e le esercitazioni si formavano gruppi, assonanze sociali, quasi parentele, ma sapevano tutti che erano su un crinale, vivere era questione di attimi, dipendeva da una coincidenza con una pallottola o una scheggia, dalla caduta di quello a fianco, dal caso.

Fino ad agosto riposo, meno di un mese e poi il 17, il giorno del suo compleanno, di nuovo in linea, immersi nel caldo torrido del giorno, con la pietra che si arroventava e lì c’era solo pietra. I pochi alberi erano stati spazzati via dai bombardamenti preventivi, i cespugli bruciati dai lanciafiamme. Pietre a pezzi, sminuzzate, frammiste a metallo di scheggia, reticolati, doline e trincee, teli sbrindellati e la comunanza di essere accalcati gli uni sugli altri. In attesa.

Il tempo si comprimeva e dilatava, e nell’essere lì per giorni si caricava con la molla dell’attesa. Non passava mai ed era sempre corto, immediato.

La notte del 17 era fresca, come tutte le notti, si faceva sentire l’alito del vento del mare di Trieste che s’incanalava tra quelle valli strette, lambiva quei cumuli di pietre e di paura.

A luglio, dal colle di Sant’Elia, il mare si vedeva e sembrava così strano che laggiù ci fosse una vita normale, che le persone andassero al lavoro, la sera a casa, che dormissero in letti normali, facessero l’amore, bevessero birra fresca nelle osterie e a cena accarezzassero la testa dei figli chiedendogli com’era andata la giornata. Li, anche se non formalmente, c’era la pace.

Il Papa aveva parlato di inutile strage per tentare di fermare la guerra, non c’era riuscito anche se i re e gli imperatori erano tutti cristiani. Ma poi quelle parole così comprensibili e adatte ai tempi non erano esse stesse una contraddizione: quale strage può essere utile?

Lui non pensava tutte queste cose, la notte del 17 agosto, sentiva che andava in linea, compiva gli anni, e sperava che quella pace poco distante nelle retrovie avrebbe potuto raggiungerla. Contava i giorni in cui restare vivo. Iniziava quella notte l’11.a battaglia dell’Isonzo, un numero palindromo. E bisognava conquistare quota 219 poi quota 246, la dolina della bottiglia.

Ma tutte queste cose non gliele dicevano e quando la molla del tempo si scaricava, usavano parole semplici: baionetta in canna, tutti fuori, all’attacco. Qualcuno gridava Savoia, qualcun altro moriva subito, altri correvano e i feriti urlavano. Col cuore in gola, sparavano e correvano, vivi, finché durava.

Era la notte del 17 agosto, compiva 34 anni, si chiamava Antonio, aveva due figli piccoli e una moglie e li amava tutti.

Restò vivo e li pensò fino al 22 agosto, in quattro giorni morirono tra quota 219 e 246, 1594 soldati e 67 ufficiali. Numeri, ma Lui fu uno di questi e il suo luogo convenzionale di morte fu indicato in quella dolina della bottiglia che ora non c’è in nessuna carta geografica.

sera d’agosto

Fa abbaiare i cani, il temporale ancora lontano,

e apre nel cielo squarci di nubi contornate dai riflessi dei lampi.

Rotola giù dai monti, il tuono,

diceva mia nonna quando lo scuro invadeva il cielo e la stanza

e i monti erano cornice per noi di pianura.

Immaginavo allora i fulmini come grossi fagotti di luce,

che scendevano rimbalzando su alberi e case

fino ad esplodere nella pioggia e nel suono. Stasera c’è l’annuncio di cio che verrà nella notte

ma il cielo è ancora quello del Tiepolo quando sovrapponeva agli azzurri, il grigio

e il bianco

per rubare luce all’immensità sconosciuta

e donarla all’attesa.

Chi verrà da quello squarcio ad occhieggiare gli uomini,

i loro pranzi e parole dei riti d’agosto?

Corrono adesso le nubi e nuovi azzurri si aprono

mentre i cani continuano ad abbaiare

e nel silenzio che viene dalle tavole sfatte,

parlano tra loro di qualcosa

che noi più non capiamo.

il prato

Spesso tagliano l’erba,

il verde diventa tappeto,

perde i fiori, la voglia d’essere seme.

Le api cercano, ma solo per poco,

poi vanno altrove.

I bambini scendono tardi,

giocano sull’erba con palle colorate,

non ascoltano i richiami,

proseguono discorsi che parlano a sé,

o fingono mondi che loro soli vedono,

ma non hanno ricordi.

Attorno si ripetono i suoni,

e in una bolla l’universo rapprende:

il prato, le grida gioiose,

i piccoli pianti, la casa che accoglie.

Cos’è il sentire se non un animale scacciato,

un cane che rincorre la palla,

che non conosce il gioco

ed è il correre felice il suo senso,

così questo tempo e luogo si ripetono

e noi abitiamo la differenza.

Il sentire che interroga e si finge,

che cerca nel colore bellezza,

come usavano gli antichi nei templi,

per stupire la grandezza

e allontanare i presagi.

È il futuro che si apprende:

nell’età felice la conseguenza non esiste,

così il dispiacere transita veloce,

e la felicità è una corsa,

una palla che vola,

il sudore che vela la pelle,

sciolto nella certezza di un abbraccio

e di una voce amata.

Nel prato che il verde nasconde,

il tempo sussurra,

storie indifferenti a chi non le coglie,

le stagioni attendono,

si ripetono mai eguali,

sanno che solo il bianco e il nero

sono la scena,

la sostanza dei fatti,

il luogo e il tempo,

in cui cogliere il senso

e mutare d’ accenti.

Guardo e sono erba e albero

che recitando invecchia,

e mentre altri,

i loro mondi stupiscono,

siedo nel prato,

con la mia nuova parte,

che m’invento, attingo al ricordo,

penso e poi taccio.

In silenzio sono così dolci le voci,

il muoversi armonico dei corpi,

le loro storie che riempiono la vita e la scena

del mio piccolo mondo.

quanto è un lungo un bacio?

È salito allegro dal sottopasso di stazione,

verso un abbraccio stretto e un bacio. Sorrideva e li aveva attesi

e allora ancor più sorrideva.

Quanto è lungo un bacio?

È il tempo infinito delle bocche che si cercano,

si trovano, si premono e si vogliono,

finché c’è fiato

e poi si staccano per guardarsi gli occhi,

a cogliere le parole che non dicono le labbra.

E si riavvicinano per ascoltare,

esitano, ma poi si stringono.

L’una sull’altra mescolano sorrisi e desideri,

e ciò che non si dice, verrà in altro modo detto,

perché il bacio non finisce il desiderio

che tutto si unisca e condivida, .

e così continua sempre insufficiente e nuovo,

ancora perché mai basta.

Ma quanto è lungo un bacio di stazione

pieno dell’allegria dell’incontro atteso?

Quando scosta il viso, lui guarda,

e mi chiede: amico, un sorriso?

Allora capisco che si vede la stanchezza,

che in me la vita è altra,

e se la bocca s’alleggerisce e piega

per mostrare la mia speranza d’allegria,

il loro bacio continua nell’auto

che s’allontana.

E so quanto è lungo un bacio

che non t’appartiene.

sempre

Sei sempre oltre l’orizzonte, eppur vicina.

Splendida e luminosa

come le mattine uccise a letto per beffare il giorno.

Nascosta dentro un’ombra,

disseminata nella brezza dei tigli,

dispersa nel sole feroce delle ore legali.

Sconvolta come il mare

che attende la luna per desiderare il cielo.

Ritardi oltre il minuto,

che solo i gonzi pensano fuggente,

come la noia di sé, per l’appunto.

Ed io di me sorrido quasi sempre.

absenzia

Arriveranno pensieri, auguri, inviti,

le cose belle si mischieranno all’assenza,

ma l’ accesa stagione non colmerà i vuoti. E se d’intanto in tanto, il verde,

occhieggerà imperioso,

e il marrone sembrerà passato,

pronto a tramutarsi in rosso cuore,

resterà l’assenza, la sera, soprattutto,

quando sospende l’ultimo canto degli uccelli di luce

quando c’è un silenzio in cui si colloca ogni attesa,

e non è il buio della notte,

e non è il cielo ancora pieno di chiaro,

ma è il cuore che si guarda dentro

e non trova.

la vita sobria

La vita sobria è un rosario di verde,

che sgrana nei giorni di attese discrete,

di te, del tuo passo senza fretta.

Nell’aria di ogni mattina diversa.

la sobrietà delle parole

attendono il suono

il segno, la forma, e restano negli occhi,

sospese nel corsivo pomeriggio.

Ogni giorno rintocca,

e raduna attorno un concerto di piccoli segni,

il libro aperto rilegge la frase,

per il piacere che attende d’entrare,

come accade alle bocche prima del bacio.

Ho visto pietre spaccate dal gelo,

che mostravano la fatica del carbonato,

nell’essere stato vivo e poi sasso,

come accade alla memoria d’un gesto mio,

che ha rotto il tempo allora,

mutando attorno i colori, e molto ha mutato.

Sul terrazzo vige la gioiosa confusione delle piante

che rispondono con tenerezza al poco

e variano il verde secondo il mio umore,

acqua e cura è ciò che richiedono i corpi,

e che il dolore di un sapere lontano

abbia ancora speranza.

Prima della sera, raduno ciò che è venuto

e m’arrendo al sentire che non tace,

così mentre la notte beve la luce

l’umore attorno si mescola al mio.

Meridiano

Le mie, le tue, erano spesso virtù ineguali,

lasciate all’estro che pescava nel profondo,

e di tanta oscurità il colore ne soffriva.

Il voler essere cangiante era prigione al vero:

parlavamo d’altro eppure eravamo incredibilmente prossimi e vicini,

chi s’intendeva di magie avrebbe conosciuto l’assonanza,

non noi, così aperti e chiusi,

non noi che donavamo senza risparmio e conto,

ma di quella necessità d’essere riluceva l’assenza,

il grido acuto che non aveva le parole,

non ancora,

o forse mai.

Nell’occasione ripetevamo l’io, la necessità, il bisogno,

mentre da tutto il vero, urgeva il noi,

l’allacciarsi nell’assoluto, e ancora il noi.