Sento disgregare la realtà, la poesia chiudersi nelle frasi sospese, ansimare mentre chiede attenzione e poi lasciare al silenzio il compito di tenere i sentimenti. Rizzandosi dalla sabbia dei giorni, vedo attorno abitudini, che diventano corde, sbarre, prigioni. Prosa della peggior specie, priva d’ogni significato che non sia l’apparenza, il desiderio soddisfatto, il consumo-

Perché così tanta letteratura e storie e trame di cinema sprecate ? Per rappresentare il quotidiano basterebbe un’eterna variazione di un plot narrativo. Un canovaccio da affidare ad un computer per la nuova realtà, quella che indefinitamente si ripete. Ci sono modalità nuove, m’hanno detto, il multisensoriale, che verrà prima del multimaterico da divorare, metabolizzare, rendere parte di sé. Avatar.

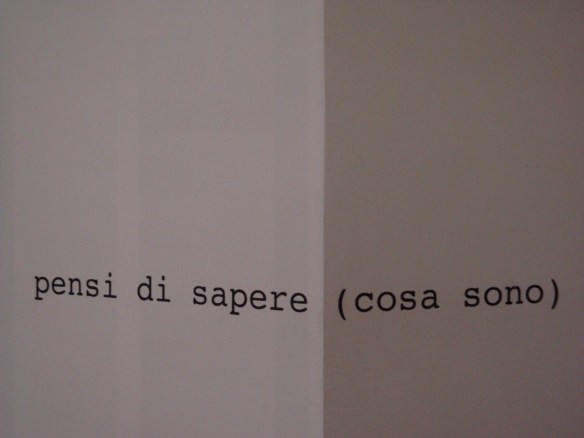

E’ la mia ignoranza che mi conduce oltre il limite. Quando la pressione esterna diventa eccessiva, la complessità solo da subire, allora vorrei scomporre sintassi e parole, diventare inintelligibile al banale. Anche quello complesso. Costringerlo a sforzi che superino il giorno, la luce, la sua assenza, la notte, usare la presunzione per tenere la realtà appiccicata, lasciar credere che sono accozzaglie di parole il soffrire, il sentito, l’amore, il bisogno di futuro.

Insomma, imporre al comunicare le mie regole disfatte e di nuovo solide e diverse. Una grammatica dell’ignoranza, che trovi fondamento nel sentire, nell’esemplificare in una tavola di Mendeleev dei sentimenti dove si colloca ciò che si è in un certo momento. La grammatica dell’amore imperfetto che cerca l’equivalente nel vivere. E quindi sabbia da scorrere tra le dita, da brancicare con i piedi, da trattenere a mente. Eccole le regole prima d’essere elemento: partire dall’amalgama e cercare la purezza del sé.

Se potessi scegliere ed affacciarmi alla mia grammatica degli elementi, vorrei essere mercurio imprendibile, non oro da esibire. Il mercurio, è coeso di forza interiore (mi direbbero, di tensione superficiale) , non si disgrega, si scinde e rapprende secondo sue regole d’attrazione. Metallo senza magnetismo, pesante e mobilissimo, liquido e solido pronto a sublimare, sereno e velenoso in eccesso, floccula candido, se cercato nel giusto modo.

Dire: mi seguirai mentre mi frango in piccole simmetriche mobilissime sfere, pronte a rapprendersi per correre assieme ovunque?

Ed ancora una domanda, porre a guardia del mio cuore:

ma davvero scrivi su pezzi di ricevuta, sugli scontrini dei parcheggi a tempo? E non hai paura né della carta bianca, né di scrivere sopra parole d’altri?

Se così è, siamo della stessa materia che tesse sogni e terra,

che si fa sabbia per tornare roccia e poi sale da bere e ancora acqua da piovere e amore di sole, spuma d’onda, nebbia senza stagione, luce fatua, fulmine globulare e vento. Si, vento che solleva e posa, sbatte per gioco lamiere, frange parole, ricaccia riso e lacrime, unghia finestre, avvolge di carezze, incolla vestiti, solleva interrogativi, brividi di piacere, asciuga pensieri e corpi, tutto unendo senza distinguere, finché rompe, lui con noi, le sintassi della fisica, del tempo, del senso obbligato delle cose, e toglie il peso d’essere conseguenza: liberi. Finalmente liberi di volare in cieli senza conclusioni.

Se sopporti tutta questa violenza, questo portar fuori dai parametri comodi, su cui dopo i 18 anni ci si riposa, se accetti lo sforzo di seguire ed essere fedele all’imprevedibile, ti sembrerà d’avere tutto e t’accorgerai che è niente. Come un balzo verso il cielo, che si chiude in un momento, anche se lo senti eterno. Ma è fatica, sogno, gioia, sfida, leggerezza, rifiuto che disgrega il quotidiano e l’abitudine. E ti mostra che quello che hai imparato ti serve tutto, ma non basta ancora. Non basterà mai. Che nessuno di quelli che confondono la poesia con la noia potrà mai capire, che il reale per te coesiste, ed ha entrambe le dimensioni, cosicché ti ritrovi a maneggiare questa parola: strano e a non sentirla equivoca. Come fosse un contenitore dove ci puoi stare davvero. Un contenitore che ha tutto, solo che tutto è senza la solita pelle, e a volte questa pelle proprio non c’è, oppure è pelle diversa, e colore diverso, e tutto è acuito, forte, denso, eppure fluido, gassoso e carezzevole. Tutto assieme senza una sintassi esterna, una fisiologia che ti guardi e ti descriva e ti permetta di dire: ecco, quello sono perché sono descritto, mi ritrovo in un manuale.

In quel contenitore in cui t’affanni, (cercando di dare nome al sentire, mentre basterebbe star zitti e sentire senza suono) con quelle che, per altri sono solo un’accozzaglia di parole, lì c’è la tua descrizione che si fa giorno per giorno e diventa sintassi d’amore.

Allora quel balzo che ti ha fatto scartare un giorno da una scia facile, vale più d’ogni tuo viaggio in aereo, d’ogni giro obbligato o necessario e ti porta sui tuoi piedi dove non sei mai stato, e ti racconta cose che hai vissuto finalmente mescolate con il presente ed il futuro.